11月17日晚的全运会游泳赛场,收官战的氛围里藏着点“意外的紧张”——男子400米个人混合泳决赛的出发名单里,汪顺的名字是“递补”来的。这位拿过18枚全运会金牌的“老炮儿”,预赛只排第9,要不是队友赵梁州退赛,差点就错过了冲击第19金的机会。可当枪声响起的瞬间,所有人都明白:有些机会,从来都是给“有准备的人”留的。

蝶泳段的汪顺像开了“加速挂”——手臂划水的弧度比别人宽半掌,呼吸节奏卡得比计时器还准,100米转身时已经领先1.5秒;仰泳是他的“优势项”,身体贴在水面上像条“会飞的鱼”,200米时优势直接拉到3秒多,看台上的浙江队教练笑着摇头:“这孩子,把预赛的‘气’都憋到决赛了”;蛙泳段他慢了点,但每一次蹬腿都带着“稳”——不是拼速度,是拼“不失误”,300米时还保持着2.8秒的领先;最后自由泳,汪顺的肩膀明显耸起来了,手臂摆动的幅度小了一圈,可观众席里没人慌——这优势够他“晃”到终点。

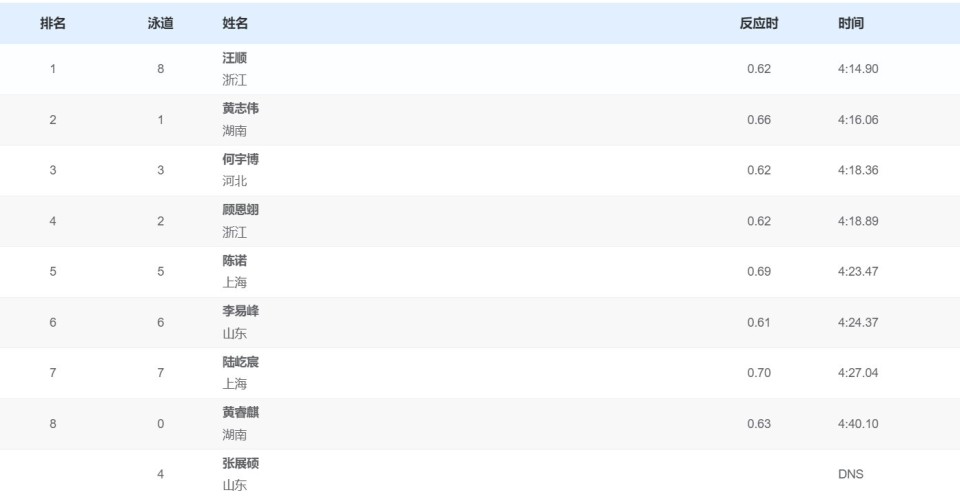

触壁的那一刻,电子屏跳出“4分14秒90”,看台上的欢呼差点盖过了广播声。湖南队的黄志伟(4分16秒06)、河北队的何宇博(4分18秒36)紧随其后,但所有人的目光都盯着池边的汪顺:他坐在地上,双手撑着池沿,头发滴着水,嘴角咧得像个拿到糖的孩子。“19枚了。”旁边的工作人员递给他毛巾,他接过时手有点抖——不是累的,是开心的。

赛后上热搜的,除了“19金”,还有“四连冠”——从2017年天津全运会到2025年,汪顺把男子400混的冠军奖杯“焊”在了自己手里。网友的评论里,有人调侃“递补进决赛还能赢,这是‘自带冠军buff’”,有人翻出他2013年创造的4分09秒10全国纪录:“原来他的‘统治’,早在12年前就开始了”;还有人提到他赛前的训练:“每天早8点泡池里,晚10点才走,这金牌是‘泡’出来的”。

其实不用翻旧账,看决赛里的汪顺就懂——他不是“靠运气赢”,是“靠习惯赢”。蝶泳的节奏、仰泳的角度、蛙泳的力度,每一个动作都是十几年训练刻进肌肉里的“条件反射”。就算递补进决赛又怎样?他的实力,早就把“意外”变成了“必然”。

颁奖台上,汪顺把金牌挂在脖子上,对着镜头比了个“V”。背后的电子屏上,“全运会历史第一金王”的字样闪着光。有人说他是“全运会的传奇”,有人说他是“游泳圈的‘定海神针’”,可他自己说:“就是想把每一场比赛,都当成‘最后一场’来拼。”

这场“递补夺冠”的故事,其实藏着最朴素的道理:所谓“传奇”,不过是“把每一次机会,都拼成‘全力以赴’”。汪顺的第19金,不是终点——是“坚持”这个词,在全运会上的又一次“发光”。